書籍情報

著者:松原隆彦

読み終えるまでの平均的な時間:2時間18分

ページ:196

出版社:山と溪谷社

発行日:2019年2月16日

この本のまとめ

この本は、身近なことから宇宙まで、なぜそうなるのか?を物理学の視点から書かれています。

物理学とは複雑なものを単純化する学問であり、宇宙のすべての動きは4つの力、重力、電磁気力、強い力、弱い力で説明できます。

原子を分解すると「クォーク」と呼ばれる粒子となり、宇宙誕生から現在まで変わらないと言われています。

時間や空間は誰にとっても絶対的なものではなく、見る人や立場によって異なるものです。

相対性理論によると、止まっている人が動いている人を見ると、時間がゆっくり進んで見えます。

アインシュタインは初めに特殊相対性理論を、次いで、どんなときにも当てはまるように一般化した一般相対性理論を発表しています。

光には波と粒の両方の性質があり、そういったものを量子といいます。

電子も同じように波と粒の両方の性質がある量子であり、電子は原子核のまわりを雲のように広がる電子雲が取り囲んでいるものだとイメージされます。

量子論の計算方法は3種類ありますが、すべて同じ結果になります。

そのうちファインマンの方程式を発展させて考えると、世界には無数のパラレルワールドがあるかもしれません。

1.物理学とは何か

化学や生物学では、「どう反応するのか?」を調べる一方、物理学では、「なぜ反応するのか?」を調べていきます。

複雑なものを単純化し、法則をみつけるのが物理学です。

電気のプラスとマイナスは引き合うと学校で習いましたが、それはなぜなのでしょうか?

物が重力によって落ちることは知ってますが、それはなぜなのでしょうか?

物理学はこうした「なぜ?」を突き詰め、これ以上ないシンプルな法則を見つけることを目的にしています。

現在、物理学では、4つの力でこの宇宙のすべての動き・変化を説明できるとしています。

それは、「重力(引力)」、「電磁気力」、「強い力」、「弱い力」です。順番に見ていきましょう。

- 重力(引力)

すべてのものが持つ、相手を引き付ける力です。

私たちが宇宙空間へ放り出されないのは、地球の重力(引力)によって引き付けられているからです。

重力(引力)は非常に弱い力です。

机の上にペンが2本あるとして、その2本の間にも重力(引力)は働いでいますが、まったくそうは感じません。

地球は大きいため、私たちと地球の間の重力(引力)は強く感じます。

- 電磁気力

電気と磁気の力のことです。

これは磁石のN極・S極だけではなく、机を手のひらで押せば、反作用の力を手のひらに受けることも説明できるのです。

すべてのものは原子でできていて、その原子のまわりにはマイナスの電荷をもった電子があります。

そのマイナスとマイナスが反発しあう力が、手のひらで感じる力なのです。

摩擦力も、表面同士の原子がぶつかり合い、電磁気力が働くから、と説明できます。

身の回りに起こっていることは、重力・電磁気力によって支配されています。

- 強い力

原子核の中にある粒子に働く力です。

原子核の中で陽子と中性子をくっつけている力になります。

陽子はプラスの電荷をもっていて、中性子は中性です。

陽子が複数集まっても反発しないのは、プラスとプラスで反発する電磁気力より強い力で結びついているからです。

- 弱い力

粒子に変化を起こす力のことです。

強い力と同じく原子核内にある粒子に働く力ですが、強い力よりもずっと弱いため、弱い力と名付けられました。

しかし、この弱い力と電磁気力は統合できることがわかっています。

そうなると次に考えるのは、強い力も電磁気力と弱い力と統一できるのではないか?ということです。

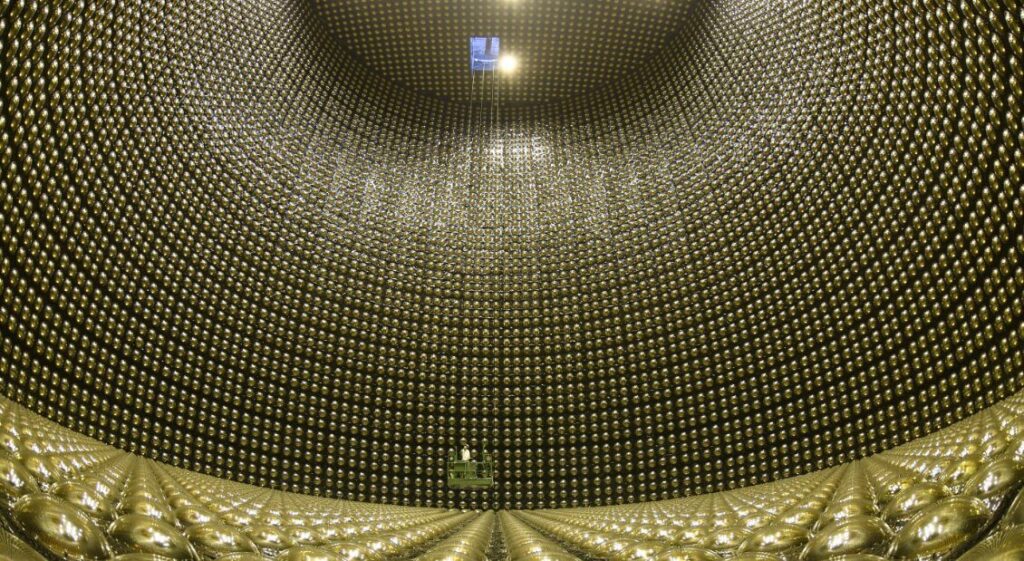

その実験のために造られたのが「カミオカンデ」です。

スーパーカミオカンデ概要

「カミオカンデ」で力の統一ができる証拠は見つかっていませんが、その代わり偶然見つかったのが、地球近くの星の爆発で宇宙からやってきたニュートリノです。

ニュートリノの発見は副産物でしたが、そのおかげで一躍有名になり、お金もついて「スーパーカミオカンデ」になりました。

力の統一理論の証拠はまだ見つかっていませんが、現在でも観測は継続されています。

2.光の話

私たちは、物が反射する光を見ています。

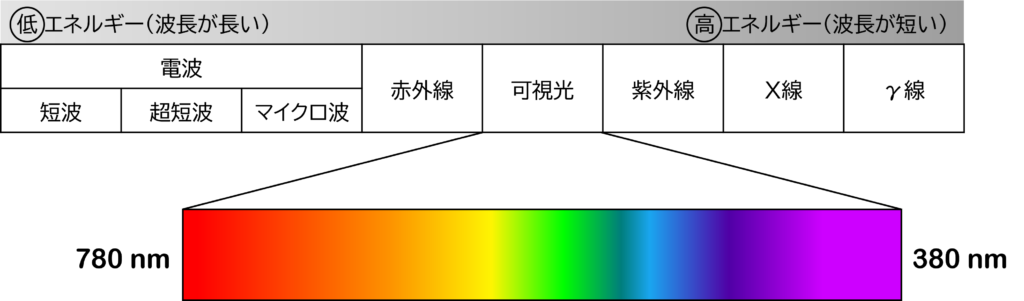

光は波としての性質を持っていて、波の山と谷が一往復する長さを波長といいます。

光の波長によって色が決まり、波長が長いと赤色、短いと紫色に見えます。

赤色の光よりさらに波長が長い光は目に見えず赤外線となり、紫色の光よりさらに波長が短い光は紫外線となりこれも目に見えません。

通常の光はあらゆる方向に振動していますが、金属以外のものに反射した光は、反射面と水平方向に振動する偏光になる性質があります。

偏光レンズは縦方向の振動の光だけを通し、横方向の振動の光は通さない性質があるため、偏光レンズを通して見ると、狙った方向の振動の光を通さないことができます。

例えば水面はキラキラ光っていて眩しいですが、これはほとんど横方向の偏光です。

一方、水中のものは様々な方向の振動に反射します。

そのため、偏光レンズを通して見ると、水面で反射した光が多く遮られ、水中がクリアに見えるようになります。

偏光レンズはテレビや3Dメガネなど様々な場面で使用されています。

偏光レンズの性質を利用し、私たちの目に届けたい光だけを選択して通すようにしているのです。

3.素粒子、原子、分子の話

原子が証明されたのは20世紀に入ってから

原子の考え方はギリシャ時代からありましたが、その存在を証明したのは20世紀に入ってからで、比較的最近のことです。

19世紀の初め、ロバート・ブラウンは花粉から出た微粒子がランダムな動きをすることを発見しました。

これはブラウン運動と言われ、1グラムあたり原子が何個あるかで動きの激しさが決まります。

たくさんの原子が密集していれば、右からも左からもぶつかり、結局はあまり動けません。

そのため、動きの激しさから1グラムあたりの原子の数を数えることができます。

この方法を使って数えた値が、そのほかの幾通りかの方法で導き出された値と同じだったため、原子が存在することが認められました。

原子を分解すると「クォーク」と呼ばれる粒になる

原子を分解すると、原子核・電子に分かれ、原子核をさらに分解すると陽子・中性子に分解できます。

さらに陽子・中性子を分解すると「クォーク」と呼ばれる粒になります。

中学校の授業で、原子はそれ以上分解できないと習ったかもしれませんが、現在では原子もさらに分解でき、「クォーク」になるとわかっています。

このように、これ以上分解できない最小単位を素粒子といいます。

原子核の中で陽子と中性子を結びつけているのは「強い力」ですが、その正体は力を媒介する素粒子「グルーオン」です。

グルーオンが行ったり来たりしながら力を及ぼすことで、陽子と中性子がまとまり、原子核を作っています。

また電磁気力でプラスとマイナスが引き合うのは、光子が行ったり来たりして力を及ぼすため、ということがわかっています。

今あるクォークは宇宙ができた直後から存在すると考えられており、今後も変わらないだろうと考えられています。

4.相対性理論と時間の話

相対性理論ってなに?

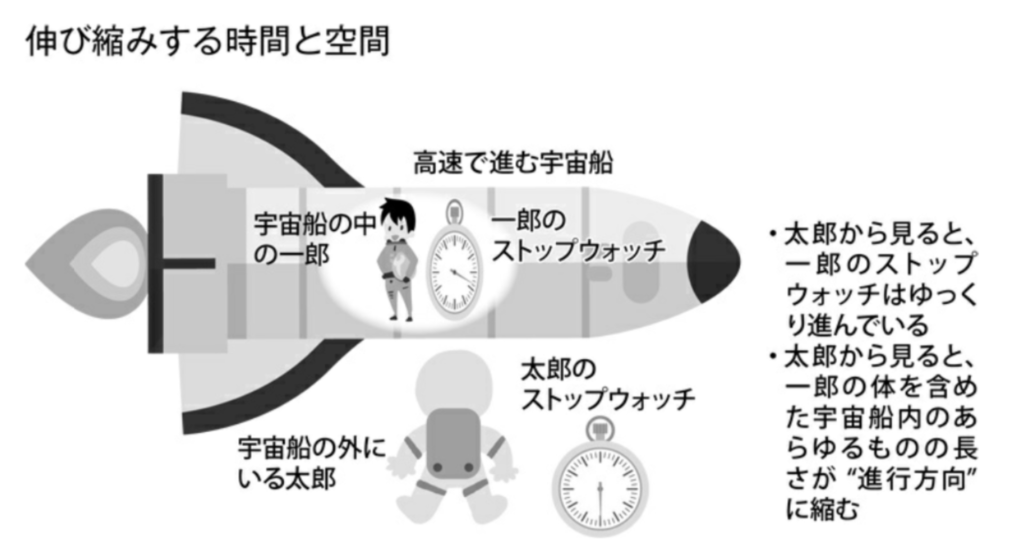

時間や空間は誰にとっても絶対的なものではなく、見る人や立場によって異なるものだ、というのが相対性理論です。

相対性理論によると、止まっている人が動いている人を見ると、時間がゆっくり進んで見えます。

直観に反するかもしれませんが、この相対性理論を利用しているものにGPSがあります。

ほんの少しのズレが大きな誤差を生むGPSでは、正確な時間の把握がとても大切です。

そのため、GPSでは相対性理論を応用して、時間の補正を行っているのです。

特殊相対性理論と一般相対性理論

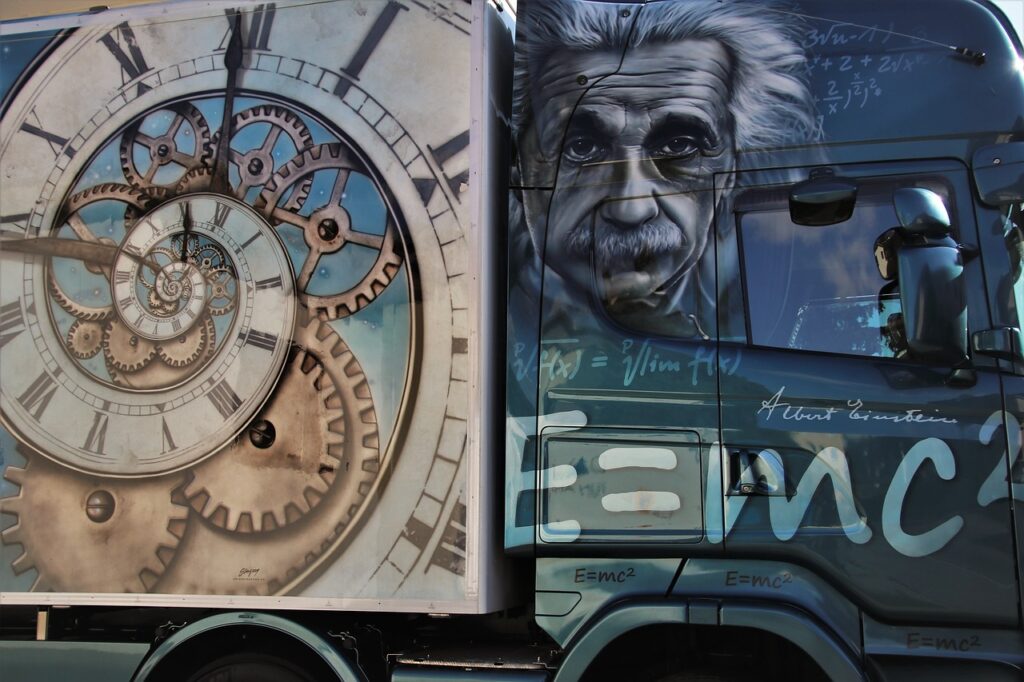

相対性理論を作ったのはアインシュタインで、1905年に特殊相対性理論を、その10年後に一般相対性理論を発表しています。

特殊相対性理論では一定の速さで動くものの間に、どのような関係があるかという法則です。

特殊相対性理論では、加速・減速した場合を一般的に扱うことはできません。

それをどんなときにも当てはまるように一般化したものが一般相対性理論です。

また、一般相対性理論ができるまでは、重力がなぜ離れたところにある物の間に働くのか、わかっていませんでした。

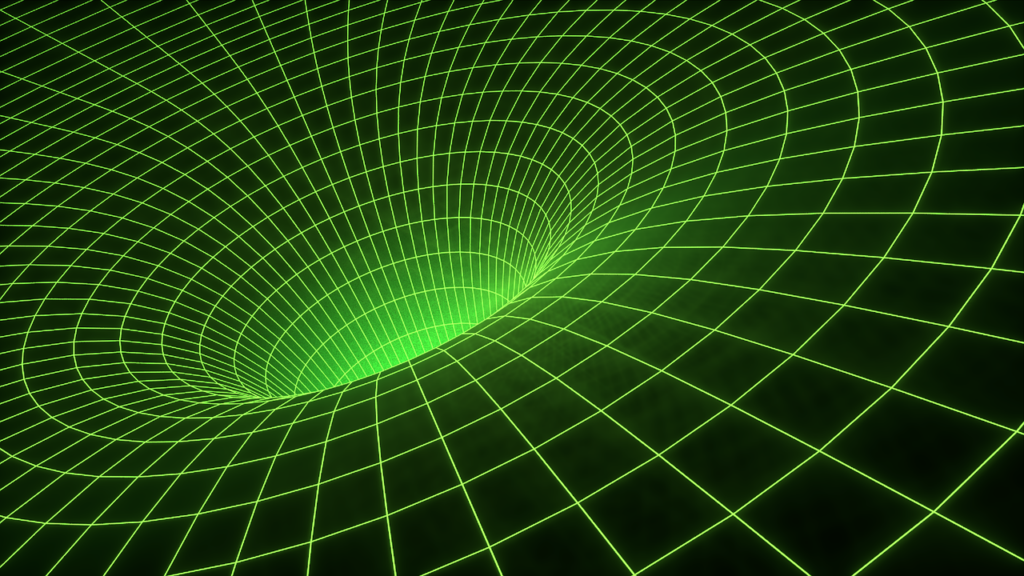

一般相対性理論では重力の力を「時間と空間のゆがみ」で説明しています。

物質の質量が大きければ大きいほど、まわりの空間がトランポリンのようにゆがみ、そこにまわりの物質が転がり落ちていきます。

重力が大きく働く場所ほど時空間はゆがみ、時間の進みは遅くなるのです。

松原 隆彦. 文系でもよくわかる 世界の仕組みを物理学で知る (p.123). 山と溪谷社. Kindle 版.

アインシュタインはなぜ「天才」なのか?

アインシュタインが一般相対性理論を発表した当時、この理論を理解する科学者は世界にほとんどいませんでした。

さらに、一般相対性理論はアインシュタインの頭の中から生まれた理論で、これもアインシュタインが天才と言われる理由です。

物理学は実験結果から理論とのズレを修正していく学問です。

アインシュタインが一般相対性理論を考え出したときに、ニュートンの万有引力の法則で説明できないことがあるわけではありませんでした。

物体と物体の間に何もないのになぜ引力が働くのか?という素朴な疑問から、アインシュタインは自分の頭の中で一般相対性理論を組み立てていったのです。

まさに天才的な閃きの人物だったと言えるでしょう。

5.量子論と意識の話

光は波と粒の性質をもつ

量子論とは、素粒子や原子・分子といった目に見えないミクロな世界を説明する理論です。

その中でも「量子」というと、「波としての性質」も「粒としての性質」ももつ小さな単位というイメージになります。

光は互いに干渉することが実験でわかっていたので、光は波だと考えられてきました。

ところが、1990年にプランクがエネルギーには最小単位があることを発見します。

この発見をもとに、アインシュタインは光そのもののエネルギーに最小値があると考えます。

その最小単位のことを、光量子と呼びました。(現在は光子と呼ばれています。)

この仮説は、19世紀の終わり頃に見つかった「光電効果」をうまく説明できたのです。

「光電効果」とは、ある種の金属に光を当てると、光のエネルギーをもらった電子が飛び出すという現象です。

この現象は、波長の短い光を当てれば電子が飛び出しますが、波長の長い光ではどんなに強い光でも電子は飛び出しません。

なぜ長い波長の光を強くしても「光電効果」が発生しないのかがわかっていませんでした。

これに対しアインシュタインは、光の粒が持つエネルギーの大きさが重要であると考えました。

波長の短い光は振動数が多く、光の粒が持つエネルギーが大きいため、電子を勢いよく飛び出させることができます。

一方、波長の長い光は振動数が少なく、光の粒が持つエネルギーが小さいため、電子核と電子の結合を断ち切ることはできません。

波長の長い光をいくら強く当てても電子が飛び出してこないのは、光量子1つ分のエネルギーが小さいためです。

一方、波長の短い光は、光を弱めても光量子が1粒でもぶつかれば、電子を飛び出させることが出来ます。

ちなみに太陽光発電は「光電効果」の応用で、光子がぶつかって電子を飛び出させて電気を流しています。

「原子核のまわりを電子が回っている」は間違い?

光には波と粒の両方の性質がある、ということがわかってきました。

それならば、電子など、これまで粒と思われてきた素粒子も実は波の性質があるのではないか?と物理学者は考えます。

そして現在では、電子は原子核のまわりを雲のように広がる電子雲が取り囲んでいるものとイメージされるようになりました。

量子論で言う波、とは実在する波ではなく、「確率の波」だと考えられています。

波の振れ幅が大きい場所ほど、そこに粒子が見つかる確率が高くなります。

量子のふるまいには3つの解釈がある

量子がどのようにふるまうのかを表す量子力学は3つの解釈があります。

これは考え方も計算方法も違いますが、どの方程式でも必ず同じ結果を導き出せます。

- シュレーディンガー方程式

量子ひとつを波ととらえて、その波の動きを表した方程式です。

どういう実験でどういう結果が出るかわかりやすい、実用的な方程式です。

- ハイゼンベルクの方程式

原子の中の電子はどこにあるのかわからないが、原子に光を当てると、どういう電子が出てくるかということならわかります。という考え方の方程式です。

抽象的で計算方法が難しかったため、シュレーディンガー方程式のほうが主流になっていきました。

- ファインマンの方程式

右を通った粒子と左を通った粒子の両方の経路を数学的に足し合わせる方法です。

この計算の意味するところは、粒子が「右を通った世界」と「左を通った世界」に一度別れて、また一緒になって干渉するということになります。

無数のパラレルワールドが存在する?

ファインマンの、世界が分裂してまた一緒になる、という考えを発展させて、観測するたびに次々と世界ができるという考えもあります。

量子の世界では「見る」ということが重要な意味を持ちます。

これまで確率の波だったものが、観測をした瞬間に粒として見つかるからです。

エヴェレットは、変化が起きたように見えるのは人間側に原因があるのではないかと考えました。

観測をして、粒子がその場所に決まった世界しか、「自分」は認識できなくなるということです。

ということは、粒子が別の場所に決まった世界もあり、その世界は「別の自分」が認識しているということになります。

この「多世界解釈」が正しければ、無数のパラレルワールドが存在し、それぞれの世界で無数の自分が別の人生を歩んでいることになるでしょう。

感想

物理学の面白さを伝えようとしている本だと感じました。物理学の基本から光、相対性理論と量子論まで幅広く説明しています。「なぜそう考えたのか?」といった当時の研究者達の話もストーリーがあって面白いと感じました。本書内ではより詳しく書かれていたり、物理学を使った身近な例なども書かれていますので、興味を持った人はぜひ読んでみてください。

コメント