書籍情報

著者:鈴木祐

読み終えるまでの平均的な時間:3時間13分

ページ:290ページ

出版社:株式会社クロスメディア・パブリッシング

発行日:2018年7月31日

この本のまとめ

この本は、日々の不満や不調に悩んでいる人に向けて書かれています。

現代人の不調は、急速に発展した文明に人間の体がついていけてないことが原因です。

現代社会のもたらす不調を進化論の観点から「炎症」と「不安」の2つに分けて、それぞれ解決策を紹介しています。

長期にわたる「炎症」は体の不調の原因になります。

腸内環境を整え、自然や友人とふれ合いストレスを少なくすることで、炎症レベルを抑えるようにしましょう。

現代人の「不安」は未来に対する漠然としたものです。

自分の価値観を設定する、タスクにルールやフィードバックを設定する、など未来を今に近付けることで漠然とした不安を取り除くことができます。

1.体の不調を引き起こす2つの要因

これだけ文明が発達したのに、現代人は体調が悪く、毎日を疲れて過ごしています。

そして自分の不調や不安を自分のせいにしてしまい、負の悪循環に陥ってしまう人も多いのではないでしょうか?

しかし、あなたの不調や不安の原因は、自分自身ではありません。

現代人が抱える問題の大半は、「文明病」が原因なのです。

「文明病」とは近代社会の変化によって引き起こされる、現代に特有の病気や症状のことです。

例えば肥満は食べすぎが原因ですが、食料の少ない古代の環境では高カロリーな食事を好むように脳が進化してきたため、このようなミスマッチが発生しています。

人類の生存システムが現代の豊かな環境ではうまく働かず、肥満という形で表れたと言えます。

また集中力の低下も「文明病」の1つであると言えます。

現代人の脳は大量の情報や夜の明かりに過剰反応してしまい、脳のリソースを無駄に消費してしまうためです。

これらは意思の力で解決できる問題ではなく、人類の進化と現代のミスマッチを解決することが大切です。

そこでこの本では、現代人にありがちな「文明病」の原因を「炎症」と「不安」の2つに分けて考え、進化論の考えを組み合わせながら解決策を探っていきます。

2.炎症

長寿な人は一般的な高齢者と比べて、体の炎症レベルが低いことがわかっています。

炎症とは、体がダメージを受けた時に起こる現象で、体の損傷を早期に修復させる大切な防御システムです。

ケガをしたときなど、皮膚が赤く腫れあがるのが炎症の1つですが、これは体の表面だけに起きる現象ではありません。

アレルギーや風邪など体内に起こる炎症もあります。

切り傷や火傷といった短期の炎症なら問題ありませんが、体内の炎症が長引くと全身の機能低下を引き起こしてしまいます。

例えば内臓脂肪は体にとっては異物で、内臓脂肪が増えると体は免疫システムを動かします。

しかし免疫システムでは内臓脂肪を減らすことはできません。

内臓脂肪が減らない限り体はジワジワと燃え続け、炎症物質で体はダメージを受けていきます。

こういった体内の炎症を引き起こすのは内臓脂肪だけではありません。

そこで、「腸」「環境」「ストレス」の3つの観点から、炎症レベルを下げる方法を探っていきたいと思います。

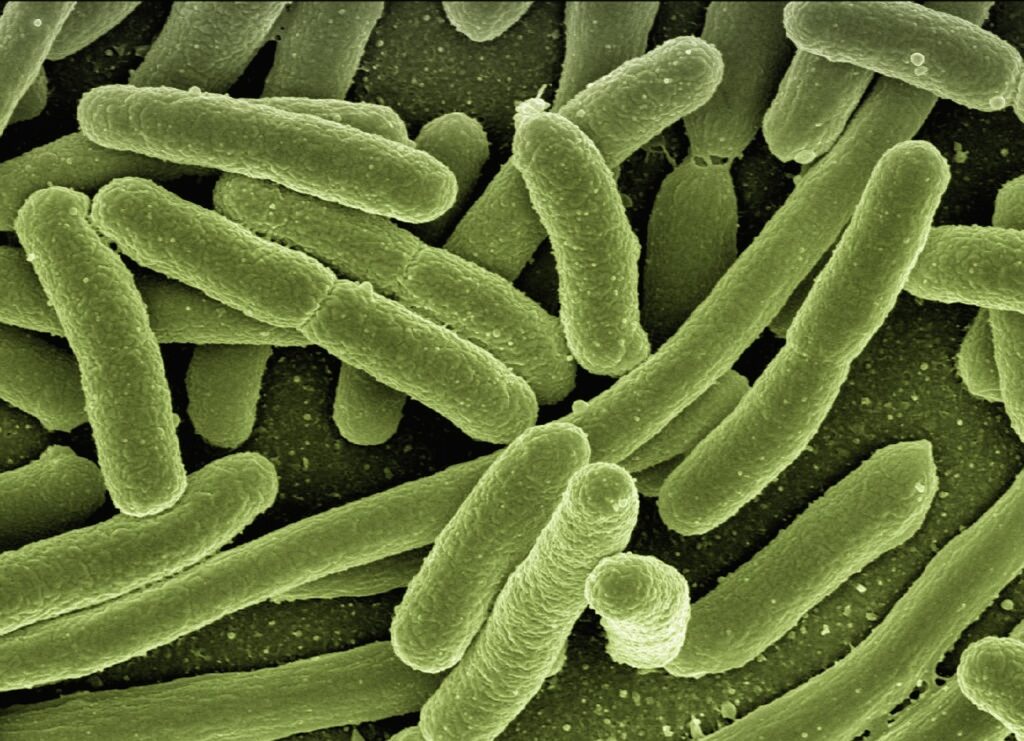

腸

腸内で最も大切なものは、腸内細菌です。

腸内細菌の最も大切な働きは外敵との戦いですが、そのほかにも栄養の吸収を助けたり、食物繊維を分解してエネルギーにしたり、脂肪酸を生成して腸壁を守ったり、ビタミンを合成したり、その働きは実に多様です。

ところが人類の暮らしが近代化する中で、そのシステムに不調が出てきました。

現代の衛生的すぎる生活や食生活の乱れが、腸内環境に悪影響を及ぼしているのです。

その結果、「リーキーガット」と呼ばれる、腸の細胞に細かな穴が開いてしまう症状が発生してしまうのです。

これが起こると、腸の穴から未消化の食物やエンドトキシンなどの有害物質が血液内に侵入します。

エンドトキシンは細菌が分泌する物質で、微量でも発熱などの生体反応を引き起こします。

これに反応した人体が免疫システムを作動させ、体内のあらゆる場所に慢性的な炎症を発生させるのです。

血液に入った有害物質が脳まで達し、脳で激しい炎症が起こることで、不安、うつ症状、疲労感の発生につながっていると言われています。

このリーキーガットを引き起こさないために大切なのが、「プロバイオティクス」と「食物繊維」です。

プロバイオティクス

よく腸活には発酵食品が良いという話は聞きますが、あまり変化を実感できない人もいるそうです。

腸内環境は善玉菌・悪玉菌などの腸内の微生物によって決まります。

悪玉菌の数が多い腸内環境だと、発酵食品だけで善玉菌は太刀打ちできません。

そのため、変化を実感できないのではないでしょうか。

そこでおススメしているのが、プロバイオティクスです。

プロバイオティクスはビフィズス菌や乳酸菌といった腸内細菌を使ったサプリのことです。

どのサプリを飲めばいいでしょうか?これについて本書では色々な研究や論文をまとめ、下記のように紹介しています。

・慢性的な下痢や便秘にはビフィズス菌がもっとも有効である

・乳酸菌、酪酸菌、糖化菌などを飲むと効果が高まる

・抗生物質で腸が荒れている場合は、LGG(乳酸菌の一種)とサッカロミセス・ブラウディがよい

鈴木祐. 最高の体調 進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法 (p.95). 株式会社クロスメディア・パブリッシング. Kindle 版.

商品選びに困ったときは、まずはこれらの菌から選んでみてください。

具体的な商品としては、「ビオスリーHi錠」「Probiotic-3」「カルチュレル 30ベジカプセル」「NOW サッカロミセス ブラウディ」などが有名どころです。

鈴木祐. 最高の体調 進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法 (p.95). 株式会社クロスメディア・パブリッシング. Kindle 版.

ただし腸内環境は人によって大きく変わるため、どの商品が良いかは人によって様々です。

自分に合った商品を探してみてください。

食物繊維

食物繊維はお通じの改善やコレステロールの低下などが有名ですが、腸内細菌のエサになることもわかっています。

食物繊維を増やすには、野菜とフルーツを摂取するのが有効的です。

ゴボウ、寒天、海藻、キノコ、オクラ、りんごなどは水溶性食物繊維が多く特に有効です。

またその他にも

・サプリなどで摂取可能な難消化性デキストリン

・研究の信頼性が高く、ゼリーなどの材料にも使えるオオバコ(サイリウムハスク)

・フルーツと野菜に多く含まれるイヌリン

・ジャガイモや冷えたご飯などに多く、小腸で吸収されないデンプンで、微生物の大好物なレジスタントスターチ

なども有効だと言われています。

ただし腸内細菌は加工食品が苦手です。

高脂肪で食物繊維が少ないファストフード、スナック菓子、清涼飲料水などが増えると、腸内細菌が減りやすくなってしまいます。

環境

人間は周囲の環境に大きく左右されます。

現代の環境と遺伝のミスマッチには色々なものがありますが、なかでも大切なのは「自然」と「友人」です。

自然

人間は興奮(喜び・快楽)・満足(安心・親切心)・脅威(不安・警戒)の3つを感情システムとして持っています。

この感情システムがバランスよく働くことが大切です。

都市の暮らしでは興奮と驚異のシステムだけが活性化しますが、自然はこれらをバランスよく刺激してくれるのです。

季節の変化を感じたり、緑の木々にの安心感を覚え、草陰の脅威を警戒するなど、自然にいれば特定のシステムが暴走することはありません。

過去の実験やデータからも、自然とのふれ合いにより、確実に人体の副交感神経は活性化することがわかります。

普段の生活の中で自然に触れるのはハードルが高いという人は、自然音の録音を聞く・自然の画像を見る、でも効果があります。

また次のステップとして、観葉植物を育ててみるのも良いでしょう。

観葉植物のなかには有害物質を吸収するものもありますので、最適なものを選んでみてください。

友人

人の悩みは全て対人関係の悩みであると言われています。

人間の脳は見知らぬ他人とうまく人間関係を作れるように設計されていません。

人類は数百万年前から小さな集団の中だけで生きてきたため、まったくの他人と交流することは滅多になかったためです。

そのため、人口の流動性が高い現代であっても、人間はいつも一定のコミュニケーションサイズを維持していると言われています。

例えば新しい友人が加わったとして、全体のコミュニケーションサイズが大きくなるわけではありません。

交流が薄い友人とコンタクトしなくなり、全体のコミュニケーションサイズを維持し続けるのです。

ひとりの親友さえいれば孤独がもたらすダメージはかなり下がることがわかっており、自分にとっての真の理解者がいれば十分だと言えるでしょう。

具体的に親密な人間関係を築くには、①一緒にいる時間を長くすること、②近い場所で同じ行動をとること(同期行動)、③お互いに利益を与え合い相手の信頼を得ること、が大切です。

ストレス

人間のストレス処理は、森やサバンナで出会う緊急の危機に対応するために進化したシステムです。

そのため、短期的なストレスは得意ですが、現代の慢性的なストレスには対応できません。

例えば、超正常刺激の問題です。

これは自然界にはない刺激に対して本能が反射的に作動してしまう状態を意味します。

SNSやポルノ、ジャンクフードなど、現代には様々な超正常刺激があふれています。

デジタル環境をコントロールし適度に距離を置く、など現代の超正常刺激に気が付き、自分の反応を調節していくことが大切でしょう。

ストレス反応は悪いことではありませんが、問題なのは慢性化してしまうことです。

超正常刺激などのストレスをできるだけ減らし、睡眠・運動を見直してストレスの回復を目指していきましょう。

睡眠

長期にわたって睡眠不足が続くと脳と体が受けたダメージを修復する時間がなくなります。

睡眠不足を改善するには、日中は太陽の光を浴びて、夜は室内の照明をできるだけ暗くすることです。

太陽の光を浴びることで、自然な眠りを誘うメラトニンというホルモンの分泌が多くなります。

キャンプなどのアウトドアはさらに効果的で、メラトニンの増加や体内時計のタイミングを調整することができます。

またメラトニンをサプリとして摂取するのもおすすめです。

運動

運動については、どんなものでもある程度の負荷があれば脳に良い影響があることがわかっています。

エクササイズが体のストレス対策システムを鍛えてくれるのです。

運動のレベルは軽く息があがるくらい、ヘトヘトになるくらいまでの範囲で行うと良いでしょう。

3.不安

原始的な社会では、猛獣に襲われるかもしれない、食料が無くなるかもしれない、など不安がありましたが、どのように不安を解消するのかが明確でした。

しかし現代の不安は金銭の問題、不安定な仕事、体調の衰えなど多岐にわたり、どのように解決するべきか容易に判断することが難しくなっています。

こういったぼんやりとした不安の共通点は、「未来の遠さ」です。

人類に備わった不安は、目の前に迫った危機への対策を促すアラームで、未来の危機に対しては対応していません。

現代のぼんやりとした不安は記憶力の低下、判断力の低下、心疾患や脳卒中のリスク上昇など、様々なデメリットがあるといわれています。

これを解決するには、「未来を今に近付ける」しかありません。

具体的に「価値」、「死」、「遊び」の3つの観点から説明していきます。

価値

昔の価値観は、シンプルに「生きる産む育てる」だけでした。

しかし現代では、仕事や娯楽も含め様々な価値観が見出されています。

価値観の多様化は選択肢を増やす、良いことのように思えますが、同時に未来をぼんやりしたものに変えてしまいます。

多くの価値観は迷いや不安を生み、どれも選べなくなり未来をわからなくさせるのです。

自分の本当の価値観を見つけるのは難しいことですが、一般的に人間は他者に良い影響を与えていると確信した時に幸福感が高まりやすいと言われています。

誰かのためになる行動はなにか?を考えて行動してみてはどうでしょうか。

死

すべての人間は無意識に死への不安を感じています。

しかしそれは、今目の前に迫ったことではない人がほとんどでしょう。

現代人は未来の遠い死の予感に対して不安を抱いているのです。

私たちが死の不安を克服するのは難しいですが、この本ではブッダの悟りの境地から、

欲望と自己をフィクションとする考えを紹介しています。

自己など無いのだから、死によって消えるものも無い、ということです。

さらにブッダは、「自分という存在」すらフィクションだと喝破しました。 もちろん〝いまここ〟で行動をする主体は存在しますが、結局のところ、私たちは遺伝子を残すために生まれた巨大なシステムの一部でしかありません。「自分」とはあくまで環境とのやり取りのなかに生じる自然現象のひとつであり、なにも変化しない絶対的な自己は存在しえません。ありもしない自己に執着心を持つからこそ、不安が生まれるのだとブッダは言います。

鈴木祐. 最高の体調 進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法 (p.218). 株式会社クロスメディア・パブリッシング. Kindle 版.

この考えを完全に取り入れるのは難しいですが、できる範囲で死への不安を減らしていく試みはできます。

例えば、なにかに畏敬の念を感じると、私たちは自分の小ささを思い知らされ、より大きな存在の一部になったかのような感覚を得ます。

この感情を体験した回数が多い人ほど不安や体内の炎症レベルが低くなるというのです。

自然やアート、音楽、アスリートの挑戦など、心の底からすごいと感嘆できれば、畏敬の念を感じたと言えるでしょう。

遊び

多くの狩猟採集社会は、日々の仕事を遊びに近いイメージでとらえています。

野生動物を狩る、獲物に応じて料理をつくる、移動先で住居をつくる、など簡単ではありませんがルールはシンプル、目に見える即時性もありすぐにフィードバックを得ることができます。

しかし現代では社会システムや仕事ごとにルールが変わり複雑で、さらに自分の行動に即時のフィードバックがあることは少ないです。

明確なゴールもなく即時のフィードバックもない、そのせいで未来への不安も増していきます。

これを解決するために重要なのが、「ルール設定」と「フィードバック化」です。

ルール設定

簡単に言うと、未来を細かく区切るということです。

自分が認識できるレベルまで作業を細分化して、近くの未来を見るようにしましょう。

そうすると、「今、ここ」との心理的距離が縮まるのです。

例えばやるべきことを、「これなら今日すぐにでも取りかかれそうだ」と思えるレベルまで細かく分解します。

運動をする、というタスクは心理的な距離が遠くても、ジャージを着る、外に出る、足を動かす、というタスクは比較的近くの未来だと言えるでしょう。

フィードバック化

作業が終わったら記録を残しておくようにしましょう。

例えばカレンダーを使い、その日の作業が完了したら〇印をつける、などでも良いです。

特に数字によるフィードバックの効果は大きく、特に意味のない謎のスコアが加算されただけでも、モチベーションが上がるという実験があるようです。

ゴールまでの進行度がわかるものであれば、人間は簡単にフィードバックとして快楽を得られるようになっているのです。

感想

現代人の不調を、人類の進化と文明のミスマッチとして紹介しており、非常に多くの対策や事例が載っている本です。

いくつかピックアップして要約しましたが、内容が非常に多く、本書にはまだまだ多くのミスマッチを解決する手法が紹介されています。

これだけ多くの問題解決手法があれば、どれか1つは自分に合う方法があると思いますので、ぜひ試してみてほしいです。

手法としては簡単でありながら具体的なものばかりなので、今すぐにでも取り掛かれることでしょう。

コメント